Oleh: Kapstra Fisipol UGM

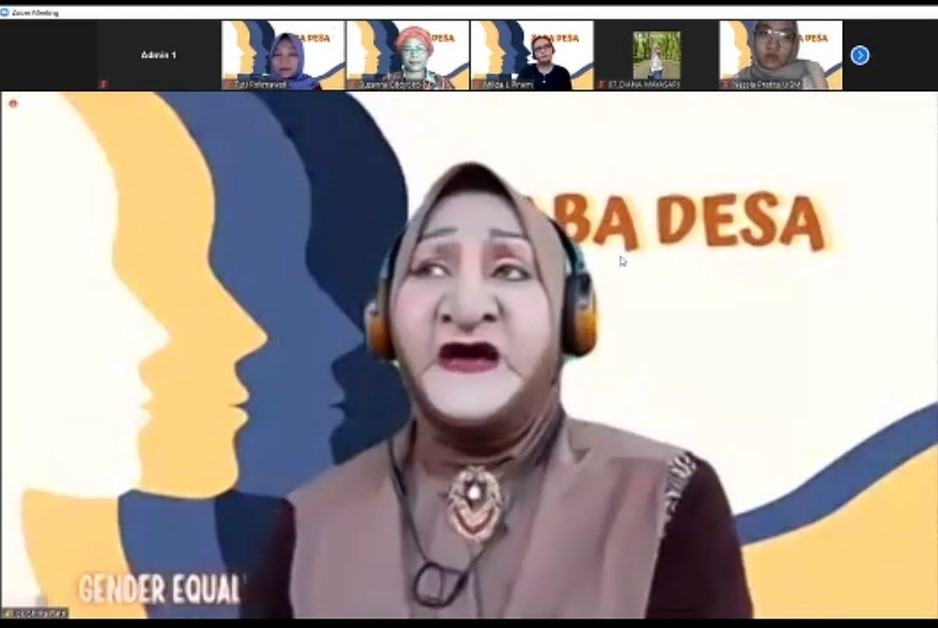

Yogyakarta, 21 Maret 2021— Kementerian Sosial Masyarakat dari Keluarga Mahasiswa Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Kapstra Fisipol UGM) telah menyelenggarakan kegiatan bernama Saba Desa yang dilaksanakan daring melalui platform Zoom, pada Minggu (21/03). Diskusi kali ini bertemakan “Webinar Diskusi Kesetaraan Gender dan Inklusivitas di Masyarakat” dengan sub tema “Mengenal Lebih Dekat Transpuan Pesantren Waria di Kota Gede”. Diskusi ini menghadirkan Shinta Ratri, pendiri sekaligus pengasuh Pesantren Waria Kota Gede dan Suzanna Eddyono, S.Sos., M.Si., M.A., PH.D., dosen PSdK Fisipol UGM sebagai narasumber. Moderator dalam diskusi ini adalah Tuti Rokmawati, mahasiswi PSdK Fisipol UGM sekaligus menteri sosial masyarakat Kapstra tahun 2021. Webinar Saba Des aini dihadiri oleh lebih dari 120 partisipan yang berasal dari kalangan mahasiswa atau akademisi diantaranya berasal dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret, Universitas Jember hingga Universiti Putra Malaysia. Tak hanya itu, diskusi ini juga dihadiri oleh SODEC Fisipol UGM, siswa SMA/SMK, dan masyarakat umum.

Diskusi dimulai dengan sambutan dari Milda Longgeita Br Pinem, S.Sos., M.A. selaku sekretaris Program Studi S1 PSdK dan dosen PSdK Fisipol UGM. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa tema yang diangkat pada diskusi ini sangat menarik untuk membuka cakrawala seluruh partisipan dan menunjukan jika realitas gender tidak hanya berbentuk dualitas semata. Semoga diskusi ini dapat menginspirasi kita dan memperkaya kajian di PSdK khususnya.

Kemudian, Shinta Ratri menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Waria Al-Fattah resmi berdiri pada tahun 2008 setelah adanya inisiatif dari salah satu tokoh agama agar para waria dapat melaksanakan sholat secara berjamaah dan memperdalam ilmu agama. Sebab di ruang publik sendiri masih banyak terjadi penolakan terhadap keberadaan waria, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan ibadah di ruang publik. Beliau bercerita bahwa Nadhatul Ulama (NU) menjadi salah satu aktor yang mengulurkan tangannya untuk membimbing para waria agar mengetahui cara beribadah yang benar. Pondok pesantren ini menjadi tempat bernaung bagi para kaum waria untuk hidup lebih nyaman sekaligus sebagai tempat demokrasi yang sesungguhnya. Di Indonesia, dengan keberadaan kelompok islam yang fundamentalis menjadi tantangan yang sangat besar bagi kaum waria untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Suzanna Eddyono, S.Sos., M.Si., M.A., PH.D. menjelaskan bahwa gender bukanlah persoalan yang bersifat individual semata. Untuk memahami gender dengan lebih baik, kita harus melihat proses-proses perubahan organisasional pada skala luas dan interaksi pada skala kecil. Kita juga perlu mempertimbangkan asumsi-asumsi budaya yang melekat dalam institusi-institusi kita dan tidak hanya melihat sikap-sikap dan tingkah laku individual (Staggenborg 2003:3)

Tahun 2016 menjadi tahun yang sulit bagi para kaum transpuan, hal ini dikarenakan munculnya isu LGBT yang semakin hangat di masyarakat. Keberadaan isu ini sejatinya tidak membuat posisi transpuan diterima masyarakat tetapi justru sebaliknya. Berbagai aksi dan gejolak penolakanpun muncul baik secara langsung maupun melalui media sosial. Diskursus yang dominan membahas tentang transgender dan transpuan tidak terbentuk begitu saja tetapi ada aktor dibaliknya. Diantaranya aktor negara (hukum dan regulasi), para pemimpin agama, NGO, CSO, media, elite politik, komunitas hingga keluarga. Para waria yang mengalami marginalisasi memiliki kecenderungan yang lebih sukar untuk merepresentasikan dirinya. Mereka mengalami hambatan untuk dapat mendapatkan akses atas identitas formalnya, contoh kecilnya adalah kepemilikan KTP bagi para transpuan yang seharusnya dapat membantu mereka untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Selain itu, pemberitaan media mengenai transgender juga banyak yang bernada negatif dan tidak berangkat dari objektifitas, sehingga membuat keberadaan waria masih sangat sulit untuk menghirup kebebasan di ruang publik.

Kita harus belajar memahami adanya perbedaan, belajar menerima perbedaan dan belajar hidup dalam perbedaan. Dan hal itu bukan perkara yang mudah, tentu dibutuhkan proses yang berkelanjutan agar kita mampu memahami dan menerapkannya dalam kehidupan yang menjunjung tinggi konsep inklusivitas.